「自分を表現するもので自分を輝かせてくれる大切な宝物」

File:02 工藤靖也さん

さまざまな「お絵描き」

幼い時にクレヨンを片手に初めて「お絵描き」をよくするものです。だんだん大人になっていくと絵を描く回数が減り、イラストの仕事の人や趣味の人以外はほとんど描くことがないと思います。中には「お絵描き」をしたいけど、身体的な理由で描くことを断念している人もいるかと思います。しかし、視点を変えてみると「お絵描き」というのは単なる絵だけではないのです。「言葉のお絵描き(詩)」というものもあるのではないでしょうか?自分の心を表現するということには違いがありません。双方が「お絵描き」なのです。

今回、「コレスペ・ハローワーク」第2回目は北海道八雲町で以前絵の活動をしていた工藤靖也さんを紹介します。「お絵描き」とは何か?その思いを聞きました。

絵を描き始める事になったキッカケをなんですか?

「絵を描き始めたのは、知り合いのブログで『下手さを競い合うお絵描き大会』に参加したことがキッカケですね。最初は自分のパソコンにお絵かきソフトが入っている事すら知らなかったのですが、とりあえず描いてみたら思った以上にうまく描けたこともあり、それから本格的に始めました。

結局のところ知り合いの影響と言うことになりますが、人をたくさん知っていることは自分の可能性を広げるということを改めて実感したできごとでしたねー。」

絵のどのあたりに一番魅力感じますか?

「絵の目的によっても違うと思いますが、自分の目で見たもの、自分の心で感じたものをどれだけそこに再現できるのか。そして、ほかの誰かが自分の絵を見た時に一体何を感じるか。そのギャップも含めて、すべてに魅力を感じますね。それは自分で描く時も人の絵を見る時も変わらず、同じ目線で絵を楽しんでいます。」

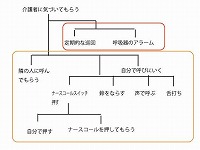

どのような方法(工夫)で絵を描いていますか? また苦労する部分は?

「パソコンの操作はトラックボールを唇で動かして、クリックのみ右手のマウスで行っています。たまたまこのやり方だったので、絵を描けるようになったとも言えるでしょう。 苦労する部分は光の表現です。ただ明るい色を使っただでは光ってるようには見えないですし、影として暗い色を使ったりといろいろ苦労してます。」

絵を描くにあたって何か勉強をされましたか?

「特に勉強はしていないです。自分の感覚だけで描いていますが特に何かあるとすれば、子供の頃に趣味で漫画を描いていた事と、高校の頃に『ボブの絵画教室』というTV番組を見ていた事が影響しているとは思いますね。『ボブの絵画教室』は、30分で美しい風景を描いてしまうという魔法のような番組で、ボブロスさんが編み出したという技法となによりもその絵の美しさに惚れ込んで、いつも楽しく見ていました。」

描いた絵をどこかで発表されましたか? その時にいろいろな感想をいただいたと思いますが、その中で心に残った言葉を教えてください。

「絵はブログとホームページ上で発表しています。あと函館養護学校長のご好意で、母校の校長室に何点か飾っていただいています。一番心に残っている言葉は『写真だと思った。』でしょうかね。ほかにも動物の絵の時には『毛がフサフサしてとてもリアル。』や『目が生き生きしている。』と言ってもらえた事が嬉しかったです。」

絵を描いて収入を得ているとお聞きしましたが、どのようなことがキッカケだったのかその経緯をぜひ教えてください。

「絵を始めた当初から、僕の絵を見てくれていたブログの知り合いの方から『亡くなった父の顔を描いてほしい。』と頼まれた事がキッカケです。1点3千円でやっていたのですが、その方には3点も頼んでいただいて、プロとして育てていただいた気持ちでいっぱいです。」

絵を描き始める前と後ではどのような気持ちの違い・生活の変化がありましたか?

「生活に張りが出ましたね。それまでにも通信制の大学で勉強したり、英検にチャレンジしたり、ブログを書いたりと様々な事に楽しみながら挑戦してきたのですが、絵もそのひとつです。プロとしての苦労もありましたが『仕事』という夢も実現できたので、僕にとって大きな自信をもたらしてくれました。そして、とても充実した時間を過ごすことができたと思います。」

憧れている画家は?

「さきにお話したボブロスやモネ、ルノワール、日本人では笹倉鉄平さんや河合正嗣さんなどですね。ボブロスの風景画はとても美しく神秘的なたたずまいも素敵なので僕の目指す所でした。また河合正嗣さんは、僕らと同じ筋ジスの方ですがとても素晴らしい絵を描いています。」

今後の活動についてお聞かせ下さい。

「最近は、トラックボールを動かすのにアゴが痛くなってしまうので、絵はひとまず終了しました。今は『言葉のお絵描き(詩)』をしていこうかなぁと考えています。何か新しいやり方で納得がいくことであれは絵に戻る可能性はありますが、今度は詩の道で自分を表現していきたいです。」

最後に、これから画家を目指す人へのメッセージをお願いします。

「とにかく心のままに、自由にペンやマウスを動かし発想することが大切ですね。僕も元々画家になろうと思っていたわけではないし、楽しんで描いてるうちにだんだんこうなったと言うのが正直な所です。できるかどうかは二の次にして、とにかくやろうとすることで道は開かれます。例えそれがどんなものになっても、ひとつひとつがんばったことが自分の実績と自信にもなるので、必ず次の何かにつながっていくはずだと思います。画家を目指すなら後先なんて考えずに行ける所まで、どんどん突き進んで行くのがいいと思いますよ。」

編集後記

今回、2回目のコレスペ・ハローワークということで工藤靖也さんを紹介させていただきました。まだ2回目という事もあり、慣れない部分や不安な所もありましたが、工藤さんの優しい励ましの言葉に心が助けられました。また絵以外にもさまざまの事に「チャレンジ」する姿勢がとてもすばらしいです。何かに「チャレンジ」することで、充実した時間を過ごすことができ、さらには別の可能性ともつながっている気がしました。

現在は詩の方で「チャレンジ」するみたいですが、いままでの経験をさらなる活躍を期待しています。そして新しいやり方を発見したら、絵の方も始めてほしいと思います。

by おさむ

あおぞら気分は、こちら